2025年11月,北京大学心理与认知科学学院杨炯炯副教授课题组在npj science of learning上发表研究成果,揭示了奖励线索的呈现时机如何动态调控外部动机和内部动机影响记忆的交互效应。实验室博士后胡中玉为本研究的第一作者,杨炯炯为通讯作者。

动机作为个体行为的重要驱动力,对学习记忆过程具有关键作用。不论是获取金钱、食物等外部奖励/动机,还是满足好奇、兴趣等内部动机,更强的动机都能显著提高记忆表现。然而,现实生活中,我们的行为往往由多种动机共同驱动。如何有效利用外部奖励,同时结合个体的内部动机状态促进记忆,是一个兼具理论与实践意义的重要课题。

长期以来,心理学研究观察到著名的动机“削弱效应”(undermining effect),即与任务表现直接关联的外部奖励,反而削弱人们的内部动机。这一效应也延伸至记忆领域,在学习无趣的知识问题时,金钱奖励组被试的记忆显著增强,然而对于有趣的问题,相比无奖励组,奖励组被试的记忆表现并无显著提高。因此外部奖励作为一种控制性因素,降低了行为自主性,从而“挤出”了内部动机。然而,外部奖励可能并非总是内部动机的“破坏者”。一些研究提示,与在任务开始前就提供奖励相比,在任务完成后再给予奖励,往往不会削弱内部动机。

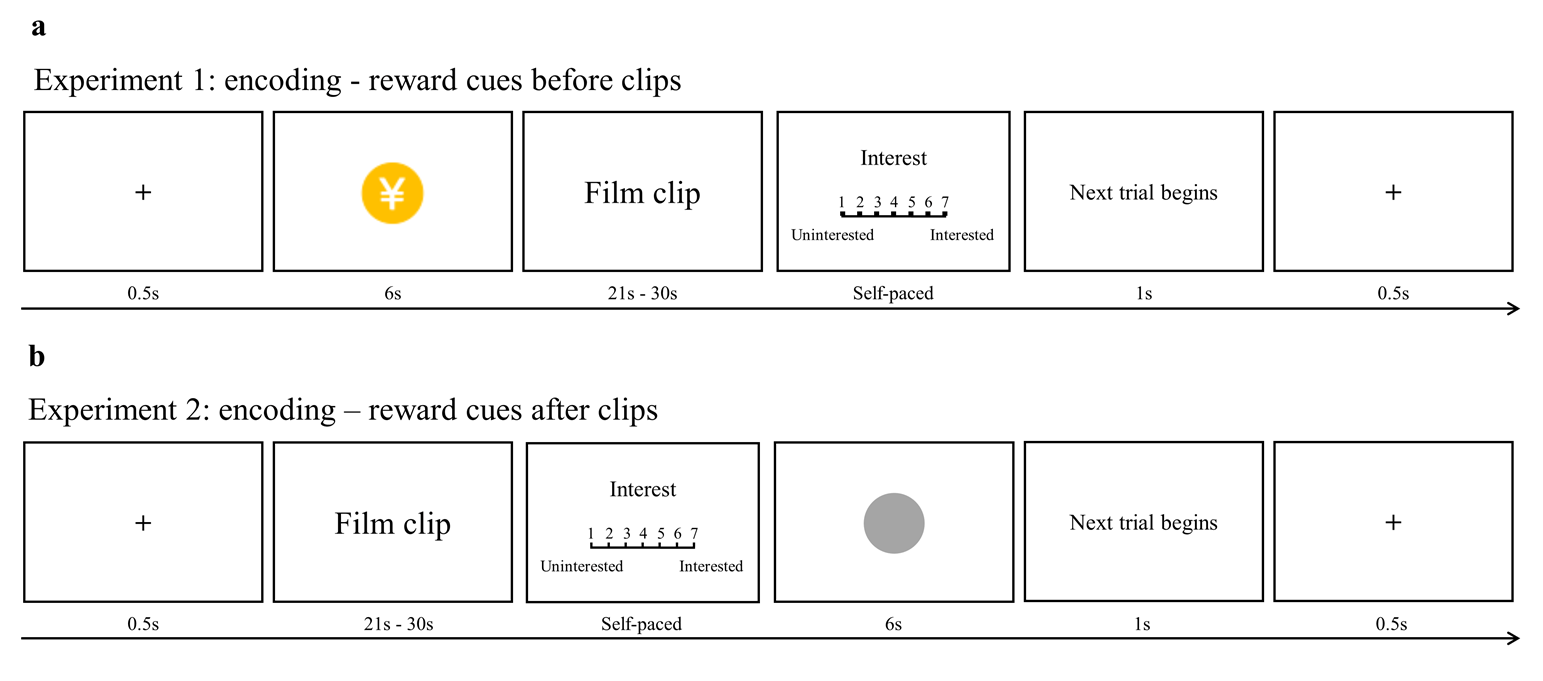

为了深入探究奖励呈现时机如何调节奖励与兴趣对记忆的交互影响,杨炯炯团队设计了两项精巧的实验(图1)。被试观看了一系列能引起他们不同感兴趣程度的电影片段。关键区别在于,提示电影片段是否与奖励相关的“奖励线索”,被安排在了观看片段前(实验一)(图1a)或观看片段后(实验二)(图1b)呈现。记忆测试则在10分钟(即时)和1天的两个时间点进行,以探究记忆巩固在其中的作用。

图1 实验流程图

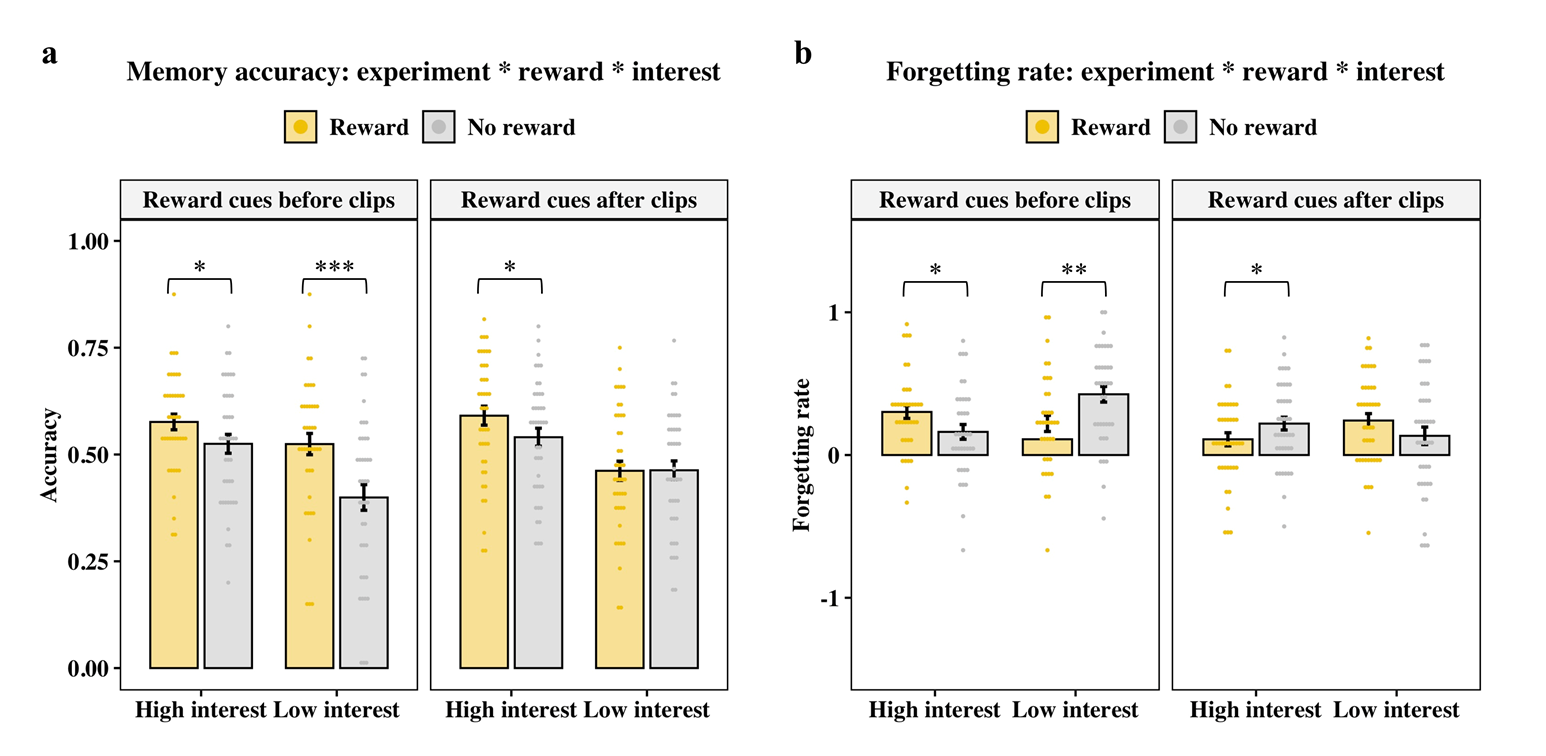

研究结果揭示了外部奖励呈现时机的关键作用。当奖励线索在观看电影前呈现时,出现了典型的“削弱效应”(图2a,左侧)。奖励显著提升了被试对低兴趣片段的记忆,却削弱了兴趣对高兴趣片段的记忆增强作用。当奖励线索在观看电影后呈现时,情况发生了逆转,出现了“叠加效应” (additive effect)(图2a,右侧)。奖励主要提升了对高兴趣片段的记忆。因为个体在编码时并不知道哪些片段有奖励,其兴趣得以发挥主导作用,优先处理感兴趣的内容。事后出现的奖励线索,则对“重要性再评估”,进一步巩固了这些因兴趣而被标记为重要的记忆。此外,通过对遗忘率分析,研究发现,奖励时机对动机记忆的调控依赖记忆巩固过程(图2b)。具体来说,事前奖励通过巩固有奖励的(多为低兴趣)信息来减弱内部动机的效应,而事后奖励则通过巩固高兴趣的信息来放大内部动机的效应。

图2 奖励呈现时机对记忆表现和遗忘率的影响

这项研究在理论上阐明了外部奖励与内部动机复杂的交互机制,强调了奖励线索呈现“时机”这一关键变量,也为教育和培训等实践领域提供了重要启示:在设计激励体系时,根据个体的内部动机状态,巧妙安排奖励的呈现时机,就可以避免“金钱损害兴趣”的困境,实现外部激励与内部动力的双赢。

Hu, Z., Yang, J. Timing of reward cues alters the interaction between reward and interest on memory over time. npj Sci. Learn. 10, 82 (2025). https://doi.org/10.1038/s41539-025-00374-7.

2025-11-25