推理通常被视为一种依赖“慢思考”的高级认知功能。然而,即使是基础感知觉,也可能涉及无需“慢思考”参与的自动推理过程——过往经验以近乎无意识的方式影响当下知觉。自十九世纪德国生理学家赫尔姆霍兹把知觉看作无意识推理后,越来越多证据表明基于过往经验的推理是大脑的基本工作原理。一个最为突出的例子是“序列依赖效应”(serial dependence effect),即连续任务中,过往的试次会自动影响当前试次的知觉和决策,产生系统性偏差。该效应广泛存在于各种认知任务中,具有高度普适性,反应了大脑利用过去信息进行多目标优化的适应性自动推理。

尽管序列依赖效应在行为层面已被广泛报道,但其动态神经机制并不清楚。罗欢课题组的以往研究(Zhang & Luo, PLoS Biology, 2023)揭示了该效应的 “昨日重现”记忆重激活机制,即过去试次的多特征信息会在当前试次中被相应的特征事件从静默态中自动激活,进而影响当前信息加工。然而,人脑是一个层级化的复杂系统,涵盖从初级感觉加工到高级决策的多个阶段,而记忆通常以分布式方式存储。那么,过去的信息如何在不同脑区被特异性激活?这些信息又如何与当前的信息融合进而影响行为?

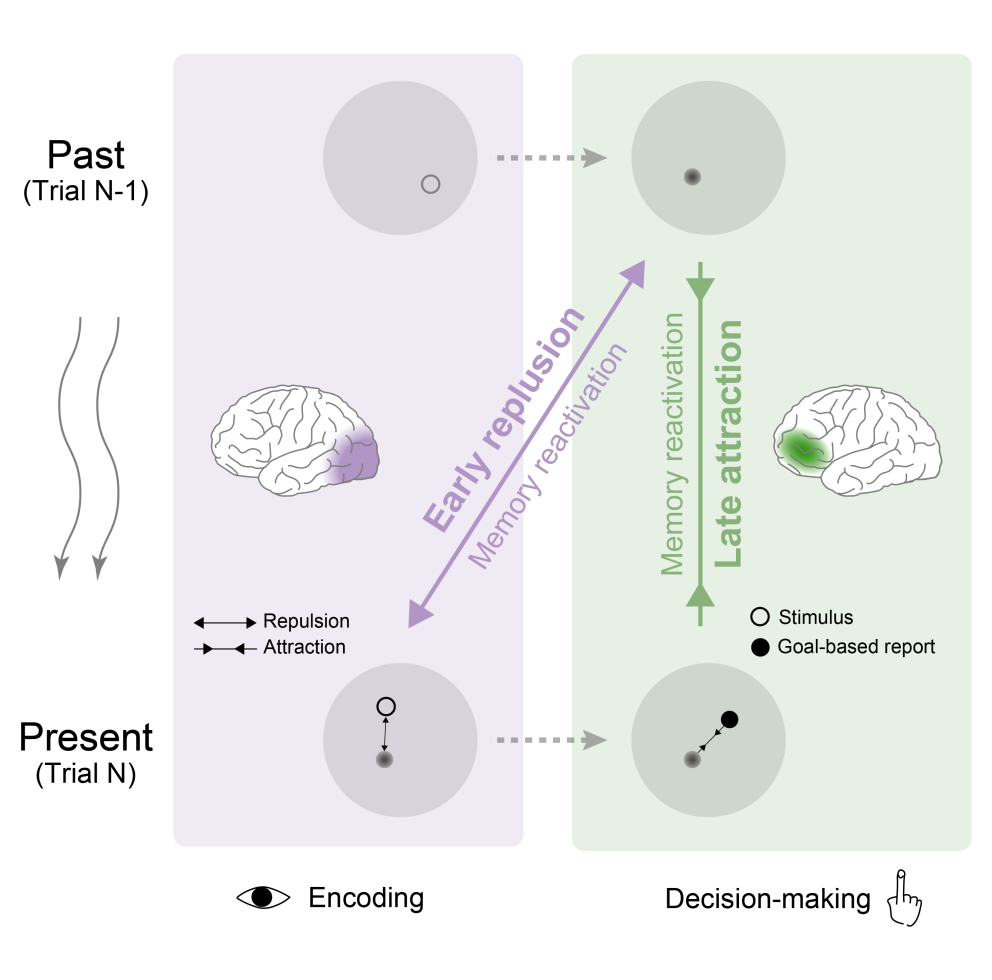

2025年4月23日,北京大学心理与认知科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所罗欢课题组和方方课题组合作,在PLoS Biology在线发表论文“Reactivation of previous decisions repulsively biases sensory encoding but attractively biases decision-making”,揭示了人脑自动推理的记忆重激活的“双重门”机制——过去试次信息首先在早期编码阶段通过感觉皮层的记忆重激活,对当前信息加工产生“排斥”影响;随后在晚期决策阶段的前额叶脑区再次激活,对当前产生“吸引”影响(图1)。该双重门机制对应于有效性编码和贝叶斯整合的计算理论,为人脑的自动推理机制提供了全新的神经证据和计算模型框架。

图1 人脑自动推理的“排斥-吸引”双重门机制

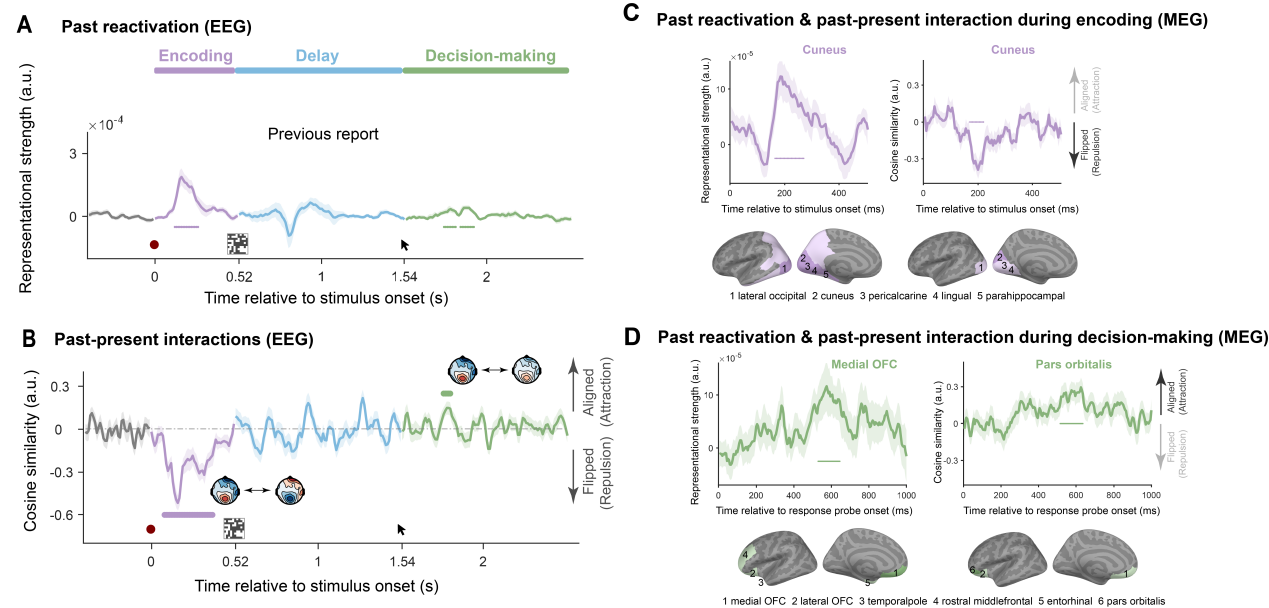

本研究设计了分离编码和决策的延迟反应任务以探测序列依赖效应可能的发生阶段,并结合脑电图(实验一)和脑磁图(实验二)技术进行高时空精度信息追踪,从作用来源、作用阶段与方式以及发生脑区上全面揭示了其动态作用机制。实验一采用二维空间位置复现任务,发现了当前复现的位置会系统性偏向上一试次的位置(吸引性序列依赖效应);神经上,过去位置在编码和决策阶段都被重新激活,但记忆信息和当前信息的表征轴呈现出迥异的非正交关系:在编码阶段夹角为钝角,引起排斥性神经偏差,而在决策阶段则是锐角,引起吸引性偏差,并与行为相关(图2AB)。实验二则通过基于后线索提示的空间比较任务分离了刺激和选择并考察任务相关性影响,发现了过去选择而非刺激影响了当下,在编码阶段,信息重激活和过去对现在的排斥性影响更自动化,发生于视觉皮层,而决策阶段的重激活和过去对现在的吸引性影响受任务相关性调节,发生于前额叶皮层(图2CD)。这些发现支持了大脑通过感觉加工中对刺激的有效性编码(排斥)实现新异刺激检测和高级脑区中的贝叶斯整合(吸引)维持知觉稳定性的两阶段工作理论。

图2 两阶段记忆重激活以及过去对现在的先“排斥”再“吸引”影响

智能是智能体在复杂环境中的综合适应性能力,而跨时间信息加工能力是关键。人类能在充满不确定性的动态环境中进行实时感知-行动循环,利用记忆中的信息对当下进行推理并不断更新我们内部的世界模型,实现对外部世界的持续学习、理解和适应。从这个角度看,智能是一个持续的“积分”过程,而单个认知事件则是“微分”。本研究揭示了大脑使用过去与环境交互的单次经验对当下信息加工进行适应性推理的两阶段基本框架,加深了我们对大脑跨时间信息加工的认识,有助于我们理解人类如何实现持续学习和适应,为类脑学习算法的开发提供了重要启发。

北京大学心理与认知科学学院已毕业博士生罗明浩,北京大学人工智能研究院助理研究员张惠惠为本文共同第一作者。张惠惠助理研究员与北京大学心理与认知科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所的方方教授、罗欢教授为本文共同通讯作者。本研究获得国家自然科学基金创新研究群体项目、国家科学和技术创新2030重大项目、国家自然科学基金重点项目、中国博士后科学基金项目和北京大学-清华大学生命科学联合中心博士后基金资助。

2025-04-28