青少年抑郁症正成为全球公共卫生的一大挑战,其大脑机制的阐释不仅是科学探索的前沿,也是优化诊疗策略的关键所在。近日,北京大学心理与认知科学学院臧寅垠课题组在《Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging》发表研究,揭示了青少年抑郁症与成人抑郁症在脑功能上的不同表现。研究发现,青少年抑郁症患者在亚属前扣带回皮层(subgenual anterior cingulate cortex, sgACC)与杏仁核之间的功能连接保持正常;而成人患者中,尤其是反复发作的抑郁症患者,这条连接显著减弱。这一发现表明青少年与成人抑郁症的神经基础存在显著差异,提示我们在研究和治疗中应充分考虑青少年正处于情绪发展和神经系统成熟的关键时期,避免简单套用成人抑郁症的诊疗模式。

这项研究聚焦于抑郁症中情绪调节的关键环路。此前,科学家们对这条环路在抑郁症中的变化意见不一:有的研究发现它增强,有的发现它减弱,还有的认为没有明显变化。为了澄清争议,臧寅垠团队整合全球多个数据库,分析了超过2000名青少年和成年人的大脑数据。结果显示,青少年抑郁症患者的连接状态与健康人无异,而在成人中,反复发作的患者会出现显著的连接减弱,与健康人群形成鲜明对比。

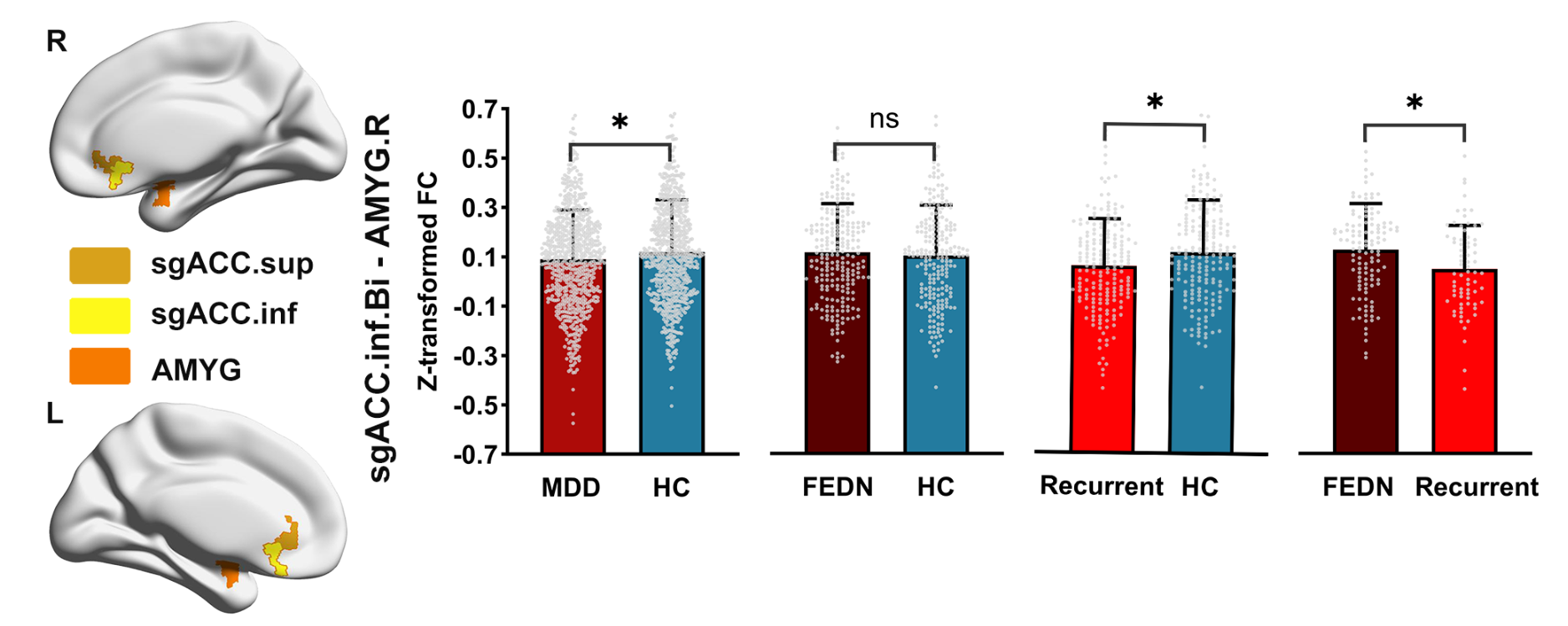

图1. 成人复发性抑郁症脑功能连接减弱

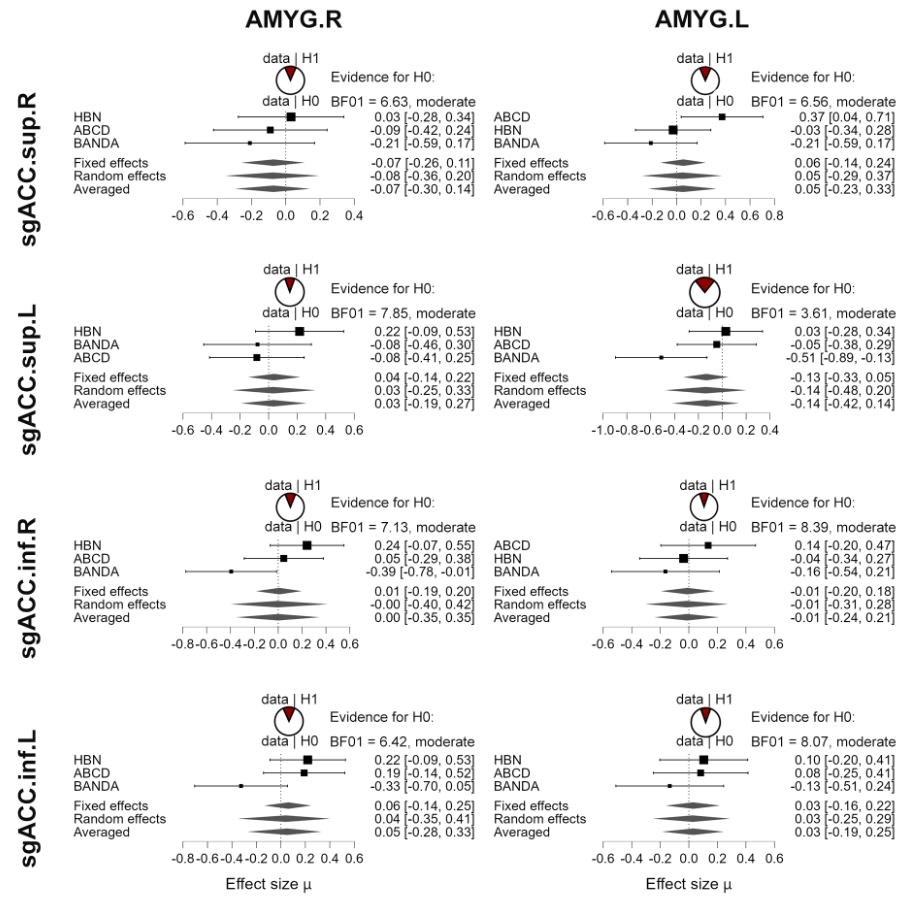

图2. 青少年抑郁症跨数据库元分析

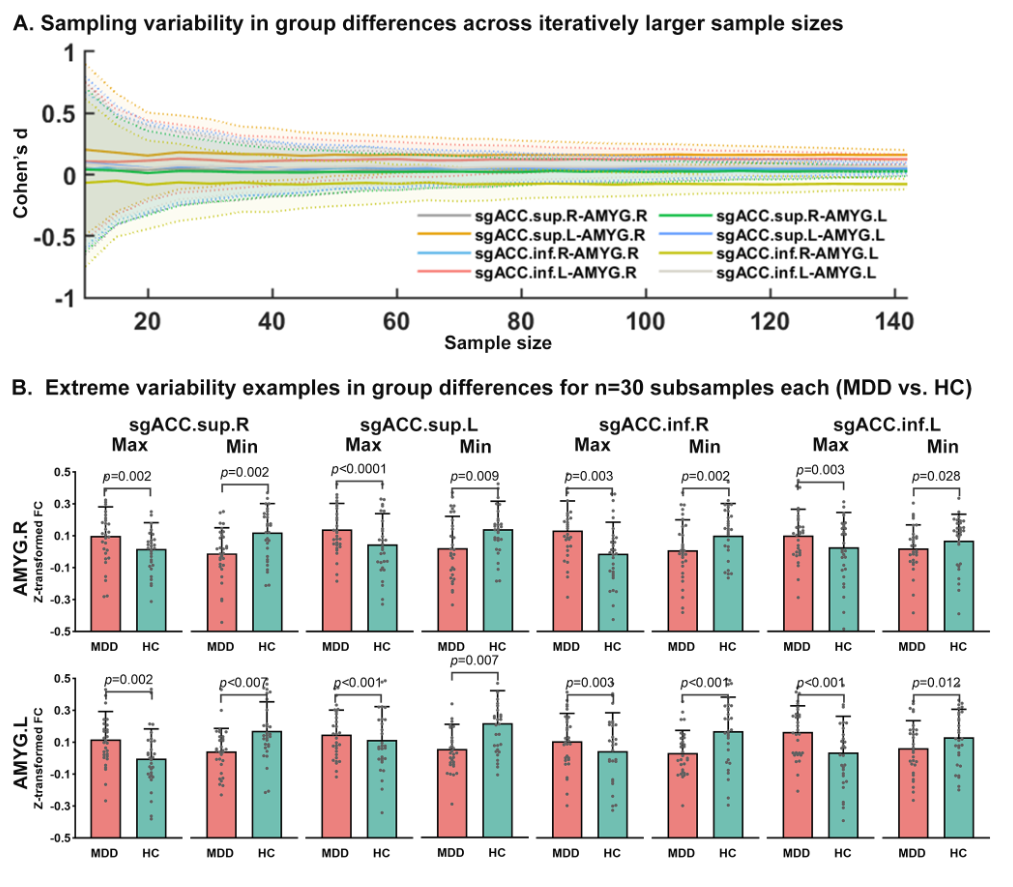

研究还揭示了小样本研究的局限性。通过模拟,团队发现,若仅依赖少量样本(例如30名患者与30名健康人),由于人群异质性和统计效能不足,结果可能出现截然相反的结论——或增强,或减弱。这为过去研究的矛盾性提供了科学解释。研究指出,基于大样本和细致分类的生物学标记是未来的方向,这一方法不仅能提升研究的可靠性,还将为青少年抑郁症的精准诊断与个性化治疗奠定坚实基础。

图3. 青少年抑郁症数据重采样模拟

该研究的第一作者为臧寅垠课题组博士后樊时佳,臧寅垠研究员与北京师范大学汪寅研究员共同担任通讯作者。王愉茜同学为第二作者。本研究得到了国家自然科学青年基金(32000776)、国家自然科学基金面上项目(32371139;U2336214)以及认知神经科学与学习国家重点实验室开放课题(CNLZD2103)等多项资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451902224003410?dgcid=author

2025-04-30