“你没看见你妈(爸)生气了吗?!”——这样的场景是否让你似曾相识?在日常生活中,家长和老师常常困惑:为什么孩子总是“看不懂”大人的情绪?其实,理解他人情绪并不是简单的“看图识意”。我们的大脑不仅要快速识别面孔的结构特征(俗称“表情”),还要调动已有的情绪概念知识去解读其背后的含义。那么,在儿童情绪理解的发展中,知觉加工与概念知识各自扮演什么角色?它们的重要性又如何随着年龄变化?

2025年7月,北京大学心理与认知科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所解万泽研究员课题组在Nature Communications发表论文 “Conceptual knowledge increasingly supports emotion understanding as perceptual contribution declines with age” ,系统探讨了这个问题,揭示了5至10岁儿童在情绪理解中,知觉与概念的相对贡献及其发展变化。

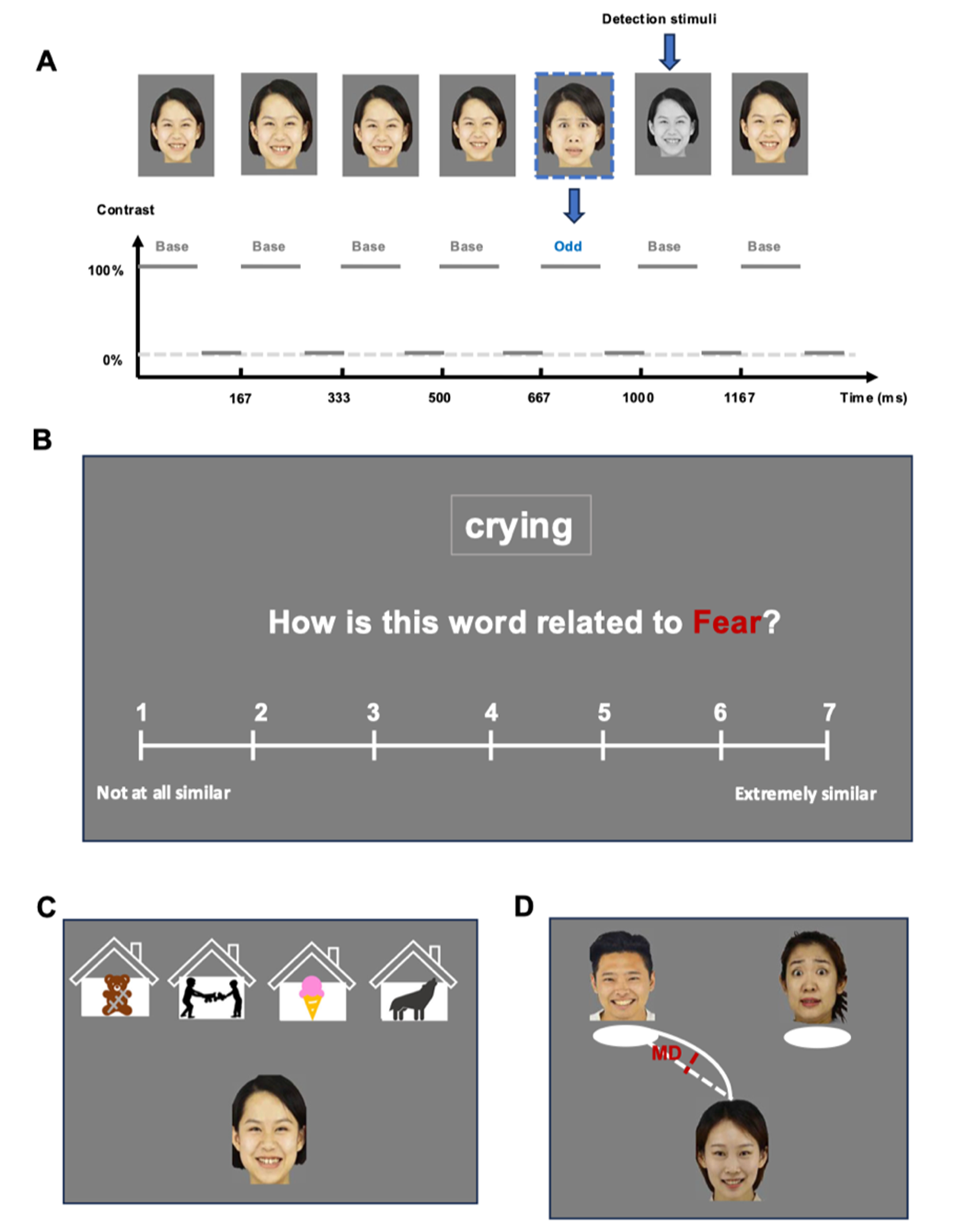

图1. 研究一、二、三设计示意图

研究一:儿童能“看出”情绪面孔的结构差异吗?—面孔结构的知觉区分

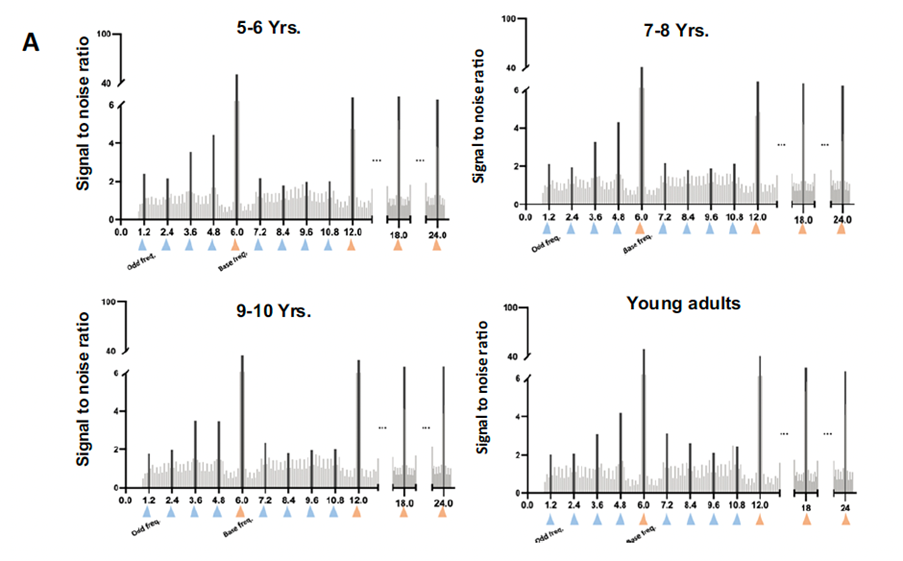

儿童能否自动区分不同情绪的典型面孔结构特征?传统行为实验难以捕捉快速自动的知觉加工过程,而大量儿童ERP研究因方法和设计差异,结果也十分不一,导致这一问题至今仍无明确答案。在此背景下,研究一采用脑电频率标记技术(EEG frequency tagging / ssVEP),通过高频呈现情绪面孔并进行两两对比,发现学龄前儿童的大脑(集中在枕颞叶)已能自发区分四类情绪(快乐、愤怒、恐惧、悲伤)的典型面孔结构,且这种知觉加工能力在5至10岁间整体保持稳定。

图2. 不同年龄儿童及成人对不同情绪面孔结构的知觉区分

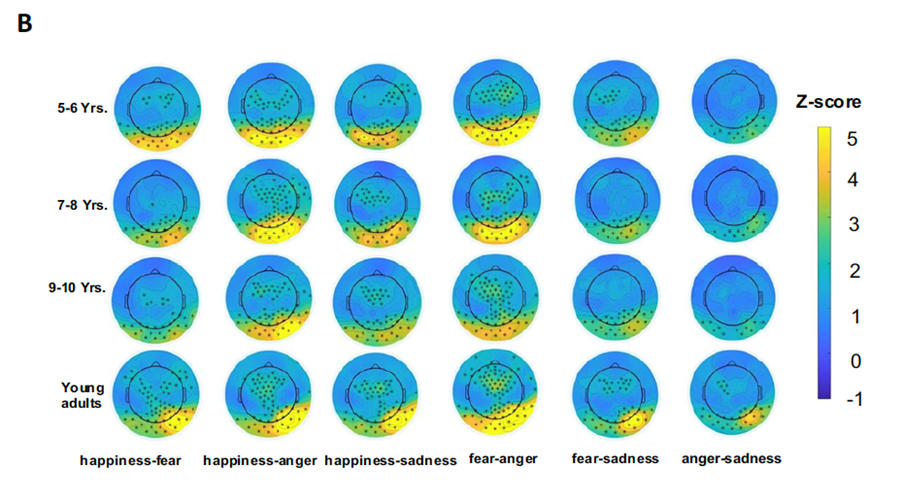

研究二:儿童对情绪的“概念地图”有多精细?— 概念知识的表征发展

研究二采用情绪词汇相似性评分任务,评估儿童对不同情绪的概念结构表征。孩子们需要判断“哭泣”“恶心”“赛跑”等20个情绪相关词汇与四种基本情绪(快乐、愤怒、恐惧、悲伤)的关联程度,从而揭示其情绪概念的内在结构。结果发现,随着年龄增长,儿童的概念表征更为精细,与成人结构的相似性逐渐增强。他们不仅更能区分积极与消极情绪,也逐步意识到负性情绪之间的内在关联。例如,年长儿童更倾向于认为“哭泣”或“震惊”等情境可能同时涉及愤怒、恐惧或悲伤,体现出他们对复杂情绪共现的理解正在增强。

图3. 儿童情绪理解概念知识表征随年龄的发展

研究三:儿童理解情绪的能力逐渐增强?— 行为表现的发展变化

研究三采用分类(sorting)与匹配(matching)两种行为任务,评估儿童的情绪判断能力。在分类任务中,儿童需将情绪面孔拖动到对应的“情绪房子”;在匹配任务中,他们通过鼠标,从两个备选面孔中选出与目标人物情绪一致的一项。两项任务结果呈现出一致的发展趋势:年幼儿童主要区分正向与负向情绪,随着年龄增长,他们逐步掌握了对负向情绪(如愤怒、恐惧、悲伤)之间更细致的区分。

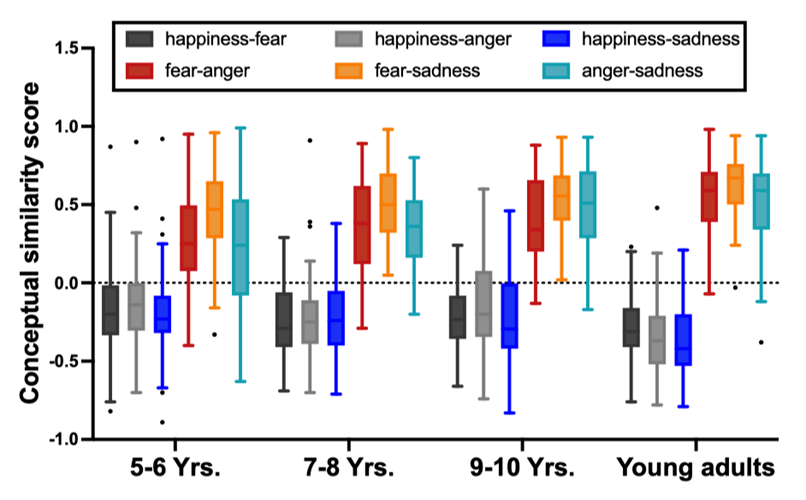

知觉加工 or 概念知识?— 谁在支撑孩子的情绪判断?

为进一步揭示背后的认知机制,研究采用表征相似性分析(Representational Similarity Analysis, RSA),构建了三类“情绪空间”:

1. 知觉相似性矩阵:来自脑电实验中对情绪面孔结构差异的自动反应;

2. 概念相似性矩阵:来自情绪词评分任务中,儿童对不同情绪之间关系的判断;

3. 行为相似性矩阵:来自分类与匹配任务中,儿童在情绪判断中的混淆程度。

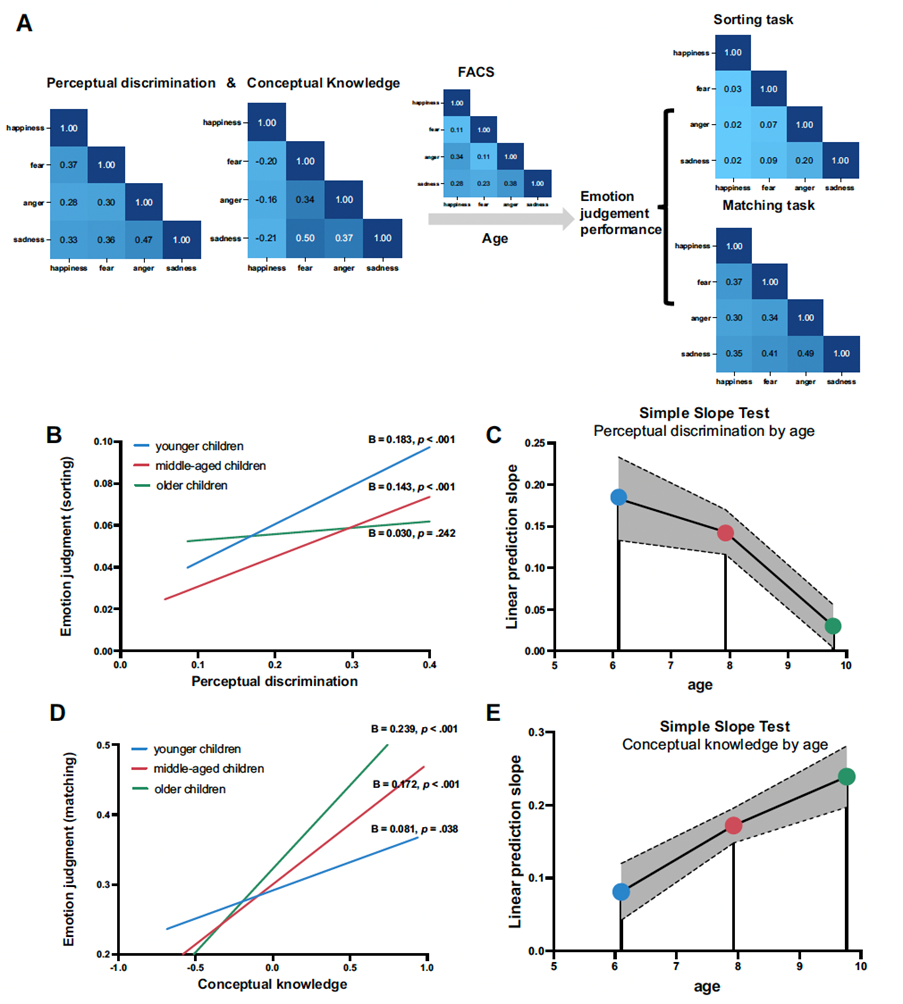

如图4所示,研究将三种矩阵整合,并使用广义估计方程(GEE)模型探讨它们之间的预测关系及其随年龄的变化趋势。

图4A. 表征相似性分析流程;B-E. 知觉区分与概念知识在儿童情绪理解中的贡献变化

分析结果(图4)显示:儿童在情绪判断中对知觉加工与概念知识的依赖会随着年龄发生变化。知觉加工的预测作用随年龄增长而减弱,概念知识的贡献则持续增强,表明情绪理解是一个逐步建构的过程,受经验和知识积累的影响,是一场从“看出不同”到“理解含义”的认知升级之旅

该研究作者包括实验室在读博士生黄姝然(第一作者),威斯康星大学合作者Prof.Seth Pollak, 以及解万泽研究员(通讯作者)。该研究获得国家自然科学基金以及小米基金的资助。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62210-1

2025-07-26