近日,北京大学心理与认知科学学院苏彦捷教授课题组在实验心理学领域期刊Emotion在线发表题为“The Function of Regulator’s Empathy and Social Distance in Adolescent Interpersonal Emotion Regulation Effectiveness: A Dyadic Approach”的学术论文,通过同伴配对的实验范式揭示青少年调节者共情特质的不同成分以及调节者与被调节者之间的社会距离在人际间情绪调节过程中的交互作用。

青少年阶段个体经历和体验负性情绪的频度和强度远高于儿童或成年人。因此,有效的情绪调节对于青少年而言至关重要。过往的关于情绪调节的研究主要关注个体自我的情绪调节。近年来的研究发现,相较于自我情绪调节,来自同伴的人际间情绪调节对于青少年负性情绪的改善具有更为显著的作用。然而,在同伴调节情绪过程中,调节者社会认知上的个体差异以及社会距离等情境因素如何影响调节有效性仍待探究。

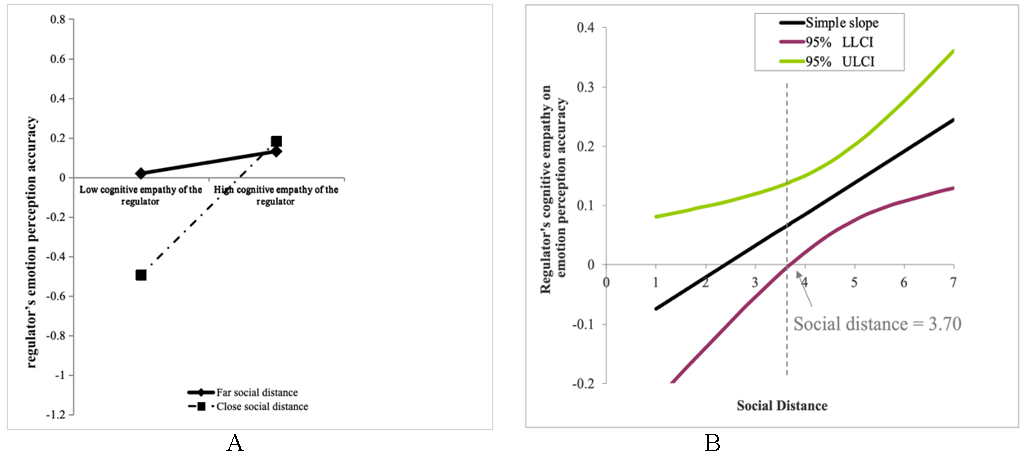

本研究纳入420对青少年(其中212对为朋友关系,208对为陌生人关系),基于人际间情绪调节的过程理论和社会基线理论,构建有调节的中介模型。结果表明,调节者的认知共情通过增强其对被调节者情绪感知的准确性促进调节有效性,特别是当双方社会距离较近时,认知共情对情绪感知准确性的促进作用更为显著(图1)。

图1 社会距离不同水平下调节者的认知共情对于情绪感知准确性的作用.

A):远/近社会距离下认知共情与情绪感知准确性的关系;

B):认知共情对于情绪感知准确性的作用随社会距离的变化

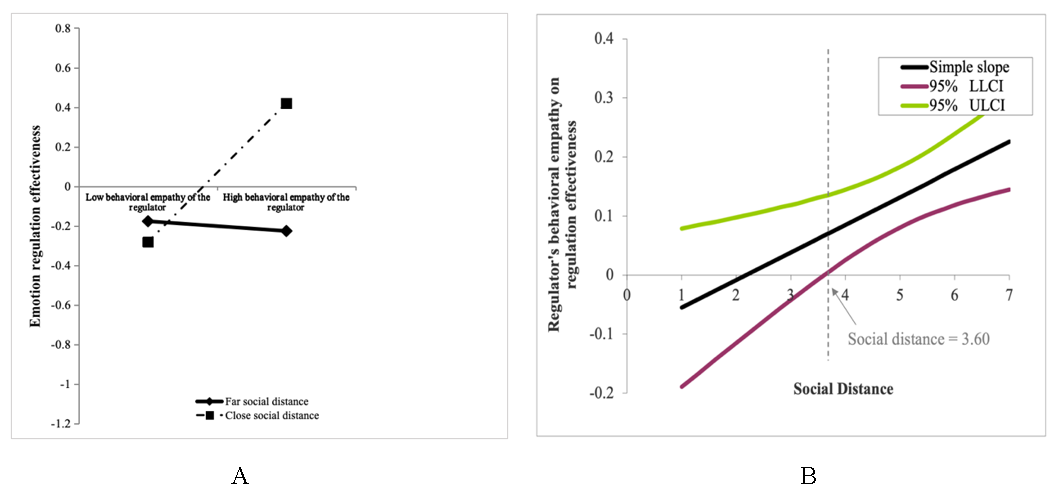

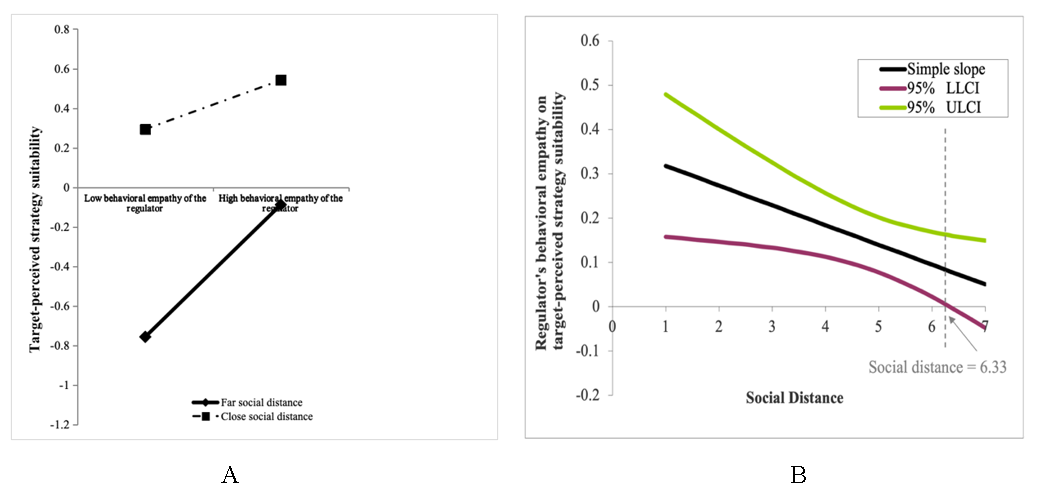

同时,调节者的行为共情则通过促进其所提供的调节策略的适宜性,进而积极作用于情绪调节有效性。当二者间的社会距离较近时,行为共情对于情绪调节有效性的直接促进作用更为显著(图2);而当二者间的社会距离较远时,行为共情对于调节策略适宜性的积极作用更为显著(图3)。

图2 社会距离不同水平下调节者的行为共情对于情绪调节有效性的作用.

A):远/近社会距离下行为共情与情绪调节有效性的关系;

B):行为共情对于情绪调节有效性的作用随社会距离的变化

图3 社会距离不同水平下调节者的行为共情对于调节策略适宜性的作用.

A):远/近社会距离下行为共情与调节策略适宜性的关系;

B):行为共情对于调节策略适宜性的作用随社会距离的变化

研究结果在理论方面为将社会认知因素纳入人际间情绪调节过程的理论框架提供了数据支撑;在实践方面提示了将同伴纳入青少年情绪性社会支持体系的必要性,也为设计与开发青少年阶段的情绪调节课程及相关干预活动提供了一定启示。

本文的通讯作者为苏彦捷教授,第一作者为苏彦捷教授课题组的博士后王启忱,课题组的博士生乔钰然为第二作者。研究得到了国家自然科学基金(32371111)和教育部人文社科研究青年基金项目(24YJC190031)的支持。

Wang, Q., Qiao, Y., & Su, Y. (2025). The function of regulator’s empathy and social distance in adolescent interpersonal emotion regulation effectiveness: A dyadic approach. Emotion. Advance online publication. https://dx.doi.org/10.1037/emo0001565

2025-08-02