进食障碍(Eating Disorders, EDs)是一种严重危害青少年身心健康的精神疾病,其发病高峰多集中于青春期阶段。这类疾病不仅会阻碍青少年正常的生长发育和营养摄入,更与焦虑障碍、抑郁症、自伤行为乃至自杀倾向等严重心理问题密切相关。值得关注的是,近年来全球范围内青少年进食障碍的发病率呈现持续上升趋势。然而在我国当前的社会认知中,公众对青少年健康的关注往往局限于营养补充和体格发育层面,对于由心理因素引发的发育发展障碍,社会认知及科学研究仍有待加强,亟需引起各界重视。

近日,北京大学心理与认知科学学院臧寅垠研究员团队在国际权威医学期刊《BMC Medicine》(中科院一区TOP,五年IF=9.4)发表重要成果,题为“The Burden of Eating Disorder Risk in Chinese Adolescents: Prevalence, Multilevel Correlates, and Psychosocial Differences in A National Study”。该研究基于臧寅垠研究员牵头建设的“儿童至成人身心健康研究(Child to Adult Mental and Physical Health Study, CAMPS)”数据库,覆盖全国41,406名青少年,是目前我国最大规模、最具代表性的全国性进食障碍流行病学调查之一。

研究揭示了我国青少年疑似进食障碍的流行现状及其多层次影响因素。其中,主要发现包括:

1. 高发生率与高临床负担。我国青少年疑似进食障碍的检出率达21.18%,与全球阳性筛查率持平,并较十年前的调查结果出现显著上升(例如,2009年女性青少年7.8%),反映出进食障碍风险在我国呈快速发展趋势。

在筛查阳性个体中,约半数(11.33%)伴随明显焦虑或抑郁症状,具有临床干预意义。这些青少年还表现出更差的学业投入、更高的外化行为及自伤自杀风险,整体心理社会功能受损严重。由此可见,进食障碍已成为我国青少年群体中不容忽视的公共卫生挑战,迫切需要社会各界的高度关注与系统性应对。

2. 打破刻板印象:低地区发展水平、低社会经济地位群体,风险更高

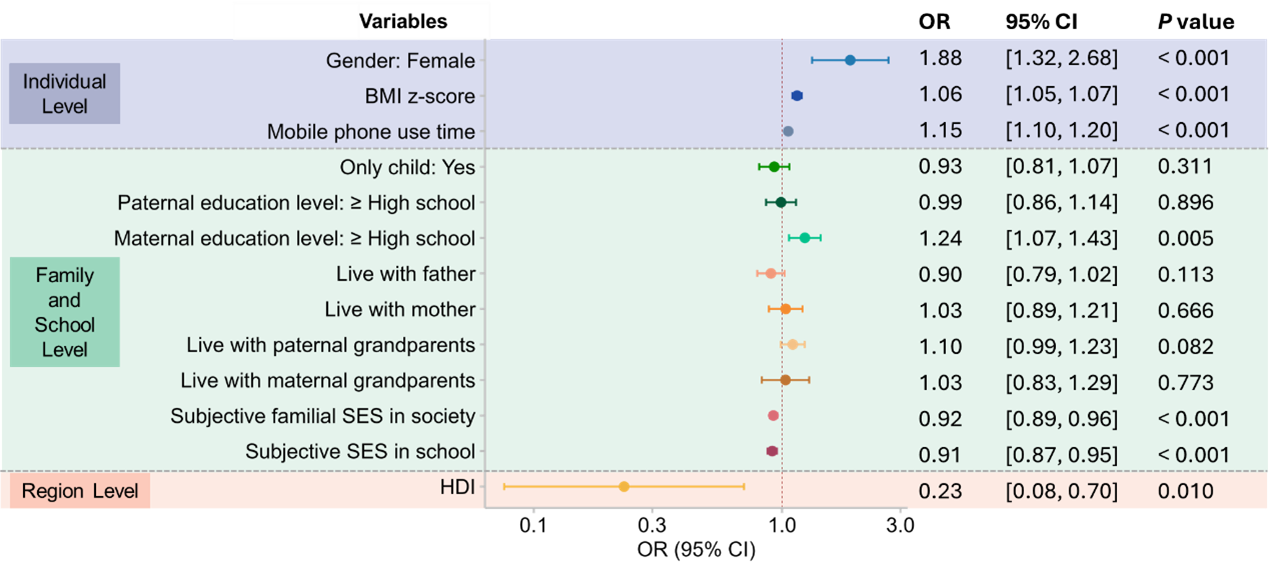

研究发现主观社会经济地位(Socioeconomic status, SES)越低的青少年,进食障碍风险越高;而在区域层面,人类发展指数(Human Development Index, HDI)较低地区的进食障碍风险也更高,这与西方国家的趋势不同,体现了中国社会文化背景的特殊性。这一结果挑战了“进食障碍多见于高收入人群”的传统观念,提示,在资源相对匮乏、生活压力较大环境中成长的青少年,可能面临更高的饮食失调风险。

3. 父亲共同居住显保护作用,风险降低逾两成

研究首次在全国性大样本中证实,与父亲共同居住对青少年进食障碍具有显著保护效应,可降低风险达23%-34%。这表明父亲在家庭中的积极参与和情感支持对青少年心理健康具有不可替代的作用和价值,提示进食障碍防治中父亲角色不可或缺。除此之外,女性、BMI较高、手机使用时间较长等因素也与进食障碍风险显著相关。

该研究不仅为中国青少年进食障碍风险现状提供了最新权威数据,也为后续预防与干预策略的制定提供了重要科学依据。臧寅垠研究员作为CAMPS数据库的负责人,带领课题组建立了这一全国代表性心理健康数据库,为相关领域的研究奠定了坚实基础。

研究呼吁政府机构、学校与家庭共同关注青少年饮食行为与心理状态,建议将进食障碍筛查纳入学校常规心理健康服务体系中,并推动制定多层次、有针对性的干预措施。

北京大学心理与认知科学学院博士研究生包佳敏为论文第一作者,臧寅垠研究员为通讯作者。课题组博士研究生颜蓓琪、冯俊恺、王艺璇、罗焱丰在数据收集和论文修改中作出重要贡献。该研究得到了国家自然科学基金(项目号:32371139)的支持。

参考文献:Bao, J., Gan, P., Feng, J., Wang, Y., Luo, Y., & Zang, Y. (2025). The burden of eating disorder risk in Chinese adolescents: prevalence, multilevel correlates, and psychosocial differences in a national study. BMC Medicine, 23(1), 1-11.

原文链接:https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-025-04319-0

2025-08-28