近日,北京大学心理与认知科学学院甘怡群课题组在Stress and Health(中科院心理学分区二区)发表题为Temporal Dynamics Between Daily Stress, Activity Choice, and Well‐Being: An Experience Sampling Study的论文,研究通过生态瞬时评估的方法探讨了日常压力、活动选择和幸福感之间的时间动态关系。

你在压力下会做什么?也许你更喜欢放松,比如享受休闲活动或吃美味的食物。或者你更喜欢正面处理压力源,努力解决问题,比如全身心地投入到工作或学习中。在一个快节奏、高需求的时代,了解个人在压力下的活动选择倾向以及这些活动选择如何预测随后的幸福感对于日常压力管理至关重要。

先前关于压力如何影响人们日常活动选择的研究结果并不一致。这些不一致的结果可能源于研究设计和应激测量方式的差异。例如,感知压力的评估往往只聚焦于感知的环境需求,而忽略了个体主观上拥有的应对资源。比如一位CEO尽管面临较高的环境压力,但由于资源充足,其感知应激水平可能反而低于一位资源匮乏的普通职员。此外,现有研究较少同时从“快乐”与“意义”两个维度出发,去刻画活动选择和幸福感之间的关联。

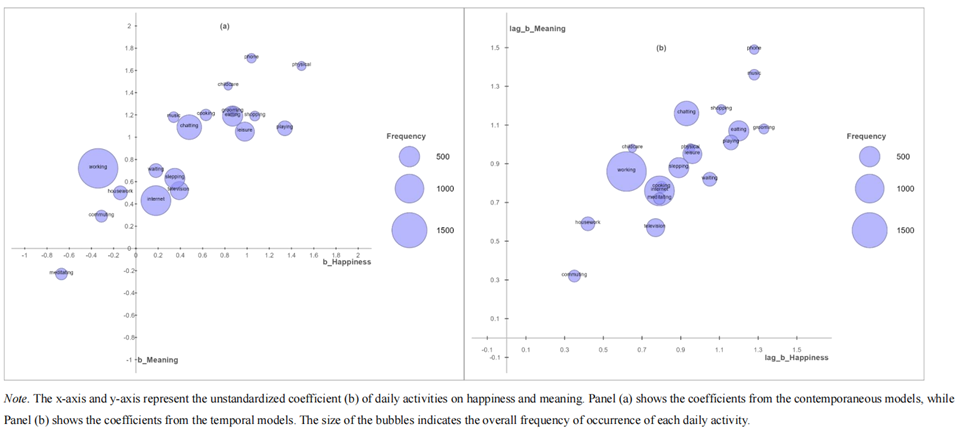

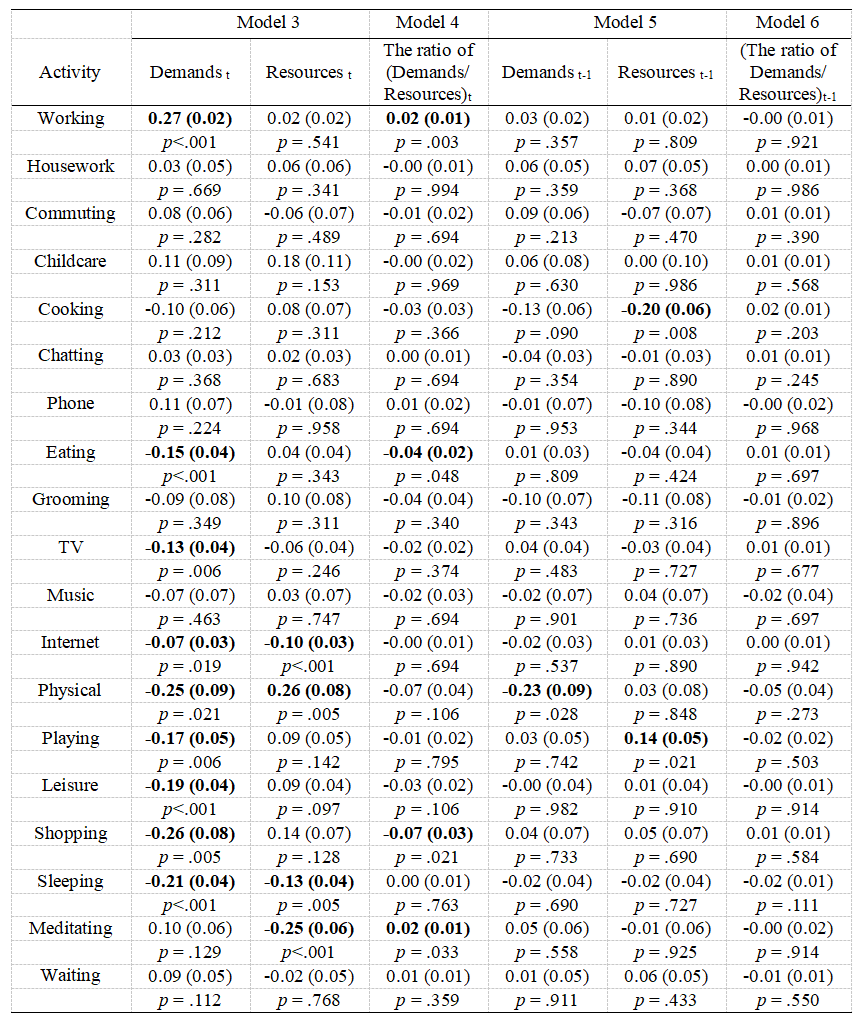

因此,本研究旨在弥补上述研究空白,系统考察感知应激、活动选择与快乐和意义两个维度幸福感之间的动态时序关系。基于挑战—威胁生物—心理—社会模型,我们将应激操作化为感知需求以及需求/资源比值两种指标,以对个体主观应激状态进行精细刻画。同时,根据多水平时序模型结果,我们将显著提升后续“快乐”或“意义”体验的活动称为“快乐提升类”或“意义提升类”等活动,而预测降低后续体验的活动则归为“快乐减少类”或“意义减少类”等活动。

本研究采用生态瞬时评估法,招募205名年龄18–45岁的中国成年人(62.4%为学生;54.1%女性),在连续10天内,每天4次随机收集个体的感知需求、资源、快乐、意义感及当前主导活动,共收集到7362份有效数据。日常活动最初涵盖25项,低频和重叠项目合并或剔除后,纳入19项活动进行建模。

多水平模型分析表明,同时期的感知需求和需求/资源比值与意义提升的活动(如学习和工作)呈正相关,而与同时促进快乐与意义的活动(如进食、购物)呈负相关。需求/资源比值还预测了随后更多的冥想参与,而冥想也能够增进快乐与意义。除此之外,较高的需求水平预测了随后的身体活动减少,而身体活动与提升幸福感和意义感相关。

本研究通过复合测量“感知需求”与“需求/资源比值”,以及对活动后续影响的时序分析,深化了挑战—威胁生物—心理—社会模型的应用,揭示了不同的应激评估如何驱动不同类型的行为选择。并且,从快乐和意义两个角度刻画日常活动也补充了个体在应激下行为动机的理解。研究结果为个性化应激管理干预提供了依据,从而更有效地提升日常幸福感。

本文的第一作者为甘怡群教授课题组2023级博士生黄慧清,通讯作者为甘怡群教授。论文的合作者包括课题组博士生吴雪冰、胡军,以及北京师范大学心理学部胡月琴教授。本研究得到了国家自然科学基金(32471135; 32171076)和陈仲庚临床与咨询心理学发展基金(2022YJ003-LC)的资助。

参考文献:Huang, H., Wu, X., Hu, J., Hu, Y., & Gan, Y. (2025). Temporal Dynamics Between Daily Stress, Activity Choice, and Well‐Being: An Experience Sampling Study. Stress and Health, 41(4).

论文链接:https://doi.org/10.1002/smi.70085

2025-09-08